エディは魔法のようなモチベーターで、ビラフロアとの再戦とは違ってとてもいい気分で試合に臨むことができた。この勝利は本当にファンへのプレゼントだった。いつものように祝杯をあげたが、正直なところ、興奮というよりほっとした。約束は守らなければならなかった。

柴田国明は、1947年3月29日、日立市に3人兄弟の真ん中として生まれた。戦後、父は日立製作所の工場に勤め、母は家族の世話をした。

柴田

「僕は、トラブルメーカーやストリートギャングなどではありませんでした。日立は山や海があり、自然豊かなところです。僕は猿の子供のように、毎日自然の中で木に登ったり、飛び跳ねたりしていたんです。それでボクサーに必要な体幹の強さが身に付き、動きに無駄がなくなったんです。」

16歳の時にボクシングの世界に入ったのは、憧れのバンタム級コンテンダー青木勝利の存在があったからだ。当初は同じジムに通うつもりだったが、アルバイト先の牛乳屋に近い米倉ジムに入会することになった。

柴田はアマチュアの試合経験はなかったが、天性のボクシングの素質があり、ジム関係者を感心させた。

柴田

「ジムに入って1週間後、米倉さんからプロテストを受けるように言われました。言うとおりにして、1カ月で合格したんです。米倉さんの家に住まわせてもらい、ノーギャラでトレーニングさせてもらいました。毎日練習に集中し、ボクシングに人生を捧げました。」

1965年3月、柴田は17歳でプロ入り。ファイティング原田と対戦するために来日したバンタム級のレジェンド、エデル・ジョフレとスパーリングし、貴重な経験を積むことができた。

柴田

「1ラウンド2万円(当時55ドル)という、当時としては信じられないような高給で、ジョフレのスパーリングパートナーとなりました。ジョフレが来日したときは、2回とも10ラウンドやりました。僕のパンチは1発もジョフレに当たらない。彼は完璧なクローズド・ディフェンスで僕を決して中に入れず、ただただ僕を教育した。僕はジョフレのマネージャーに「なぜ打たれないのか」と尋ねた。彼は率直なアドバイスをくれた。君は殴るときに目に力を入れるから予測しやすいんだよと。」

その後、柴田は21連勝し、ドワイト・ホーキンス戦で初めて敗北を喫した(KO7)。その後、ホーキンスのトレーナー、エディ・タウンゼントが柴田のトレーナーになった。

その後、OPBF126ポンド王座決定戦でヒューバート・カン(KO6)にストップされたが、柴田は調子を取り戻し、9戦中8勝をあげた。ただしベネズエラ人のホセ・アコスタとは引き分け(D10)だった。

当時WBCの絶対王者だったビセンテ・サルディバルは、WBA王者の西城正三との統一戦を切望していた。しかし、西城のマネージャーは、サルディバルが柴田に勝つことを条件とする取引を仲介することができた。その結果、柴田は通常の挑戦者料金の2倍となる1万ドルを手にすることができた。

柴田はロサンゼルスまで13時間、ティファナまで3時間のフライトを経て、試合の1ヵ月前に10kgの減量に成功した。1970年12月、両者は対戦。

柴田

「マスコミはみんな、サルディバルが序盤で僕を仕留めると信じていた。ティフアナは当時貧しい街で、みんなカジノでギャンブルをしていた。その環境が思いがけず僕に大きなアドバンテージとなった。サルディバルの練習は有料で僕の練習は無料だった(笑)。たくさんの人たちが僕を見に来た。その中で僕に興味を持ってくれた人たちと仲良くなった。彼らは率直に『柴田、お前は15ラウンド戦うのか』と聞いてきた。彼らは僕が負けることを前提に賭けをして僕が判定までいけば儲かるという話をしていた。

そこで僕はあるアイデアを思いつきました。米倉さんから100ドル借りて自分が15ラウンドの判定で勝つことに賭けたのだ。僕の噂は瞬く間に広がりギャンブラーの間で話題となった。サルディバルのトレーナーまでがどんどん僕のところに集まってきた。やがて、対戦相手のサポーターからサルディバルのトレーニングや戦略など貴重な情報を教えてもらうようになった。驚いたことに、このイベントの前にギャンブラーだけでなく宿泊していたホテル全体がすでに僕のファンになっていたのです。メキシコは僕にとって敵地ではなかった。地元で戦うような気持ちになりました。」

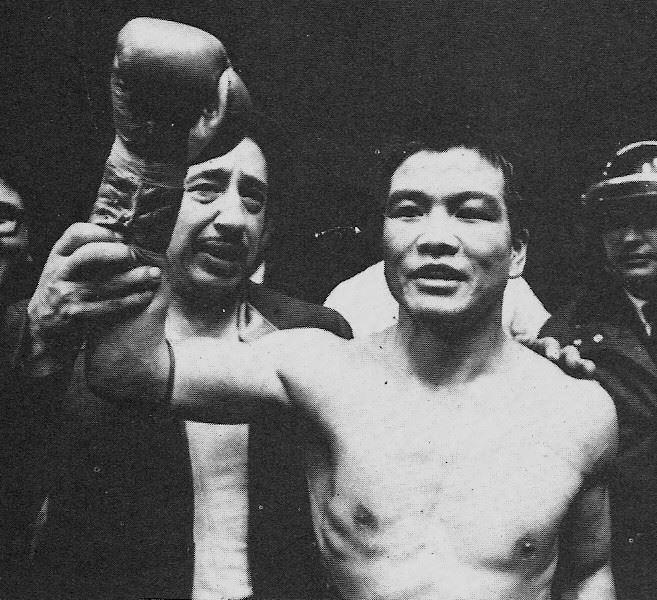

それが功を奏し、柴田は人生を賭けた闘いを繰り広げ、ディフェンディングチャンピオンは12ラウンド終了でリタイアした。

柴田

「多くのメキシコ人と戦いましたが、サルディバルはすべてにおいて全く違う次元にいました。僕はサルディバルから、王者の威厳、最初と最後に相手を称えることを学んだ。ファンの前で負けたのに、僕の手を挙げてくれた。」

予想外のタイトル獲得に、メキシコでは予定されていた祝賀会は行われなかった。しかし、国内では大きなニュースとなった。

柴田

「日本への衛星放送が中止になったため、僕の勝利だけを取り上げた新聞の号外が発行され、東京のど真ん中で無料配布されました。

しばらく旅をしてから東京に戻りたかったのですが、テレビ番組からのオファーが多く、すぐに東京へ出発することになりました。成田空港への到着は、静かに出発したことを考えると非現実的でした。人生を左右するほどの大勝利だと実感しました。エコノミーで行ったのに、帰りはファーストクラスにアップグレードされ、チャンピオンとして飛行機に乗った。東京に着くと、日本中が僕の快挙に沸いていることに気づきました。それが1カ月も続いたんです。」

見事な勝利の後、西城との統一戦の話が持ち上がった。しかし、西城がアントニオ・ゴメスに敗れたため、その話は立ち消えになった。

その後、柴田は2度の防衛戦を行い、メキシコ人ラウル・クルス(KO1)を印象的に破り、後にタイトルホルダーとなるエルネスト・マルセル(D15)には苦戦しキャリアハイの10万ドルを獲得した。

柴田

「正直、試合に負けたと思った。レフェリーが2回減点してくれて助かった。彼は背が高く、たくさん殴られた。僕の顔は初めてひどく腫れました。唯一良かったのは、彼がビッグパンチャーでなかったことです。」

1972年5月、クレメンテ・サンチェスとの対戦で、柴田のチャンピオン生活は突然終わりを告げた。

3ラウンドでノックアウトされた柴田は、「大失敗をした」と認めている。

柴田

「試合を前にして、彼の強烈な左フックにだけは気をつけなければいけないとみんなが言っていたのに、彼の右ストレートに捕まってしまった。足がしびれたのを今でも覚えています。コーナーから「起きろ」という声が聞こえてきた。カウントを取ろうとしたが、そうはいかず、足は完全にいう事をきかなかった。人の言うことを鵜呑みにしてはいけないという、教訓になりました。」

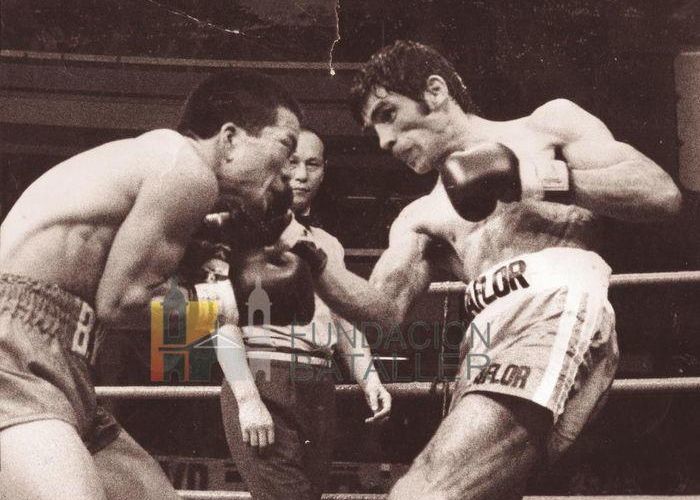

1973年3月、ハワイのホノルルでリング/WBA王者のベン・ビラフロアを圧倒した(UD15)り南アフリカで争奪戦を繰り広げた。

1度の防衛戦の後、柴田は1973年12月にハワイに戻り、ビラフロアと再戦に臨んだ。

柴田

「ビラフロアの大きな右のパンチが一番危険だとわかっていたので、予定通りかわしたが、決定的な左を食らってしまい、まったく準備ができていなかった。1ラウンドでノックアウトを食らった。試合後のインタビューでは、今日は日本の皆さんに申し訳ないことをしましたが、必ず強くなって戻ってきますと言いました。」

そして、日本のメディアから引退を求める声が上がったにもかかわらず、彼は現役を続けわずか4ヵ月後にWBC王者のリカルド・アレドンドを日本に呼び寄せた。

柴田

「アレドンドは、僕が対戦した他の戦闘的なメキシコ人とは異なり、狡猾なテクニシャンでした。いつも後ろに下がって戦っていたが、その動きを上半身だけで行っていたので、僕の左フックの良い的だった。スピードもパワーもなかったが、あの独特のタイミングがあったからこそ、相手を沈めることができた。

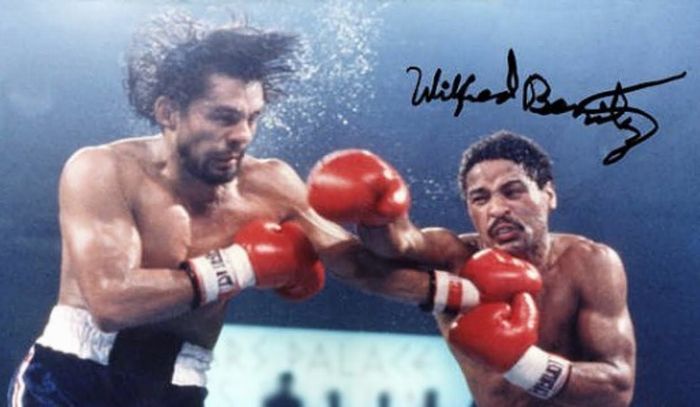

ビラフロアに負けた悔しさをバネに、難しいチャンプに納得のいく勝利を収めた。トレーナーのエディ・タウンゼントがマンツーマンで無条件にサポートしてくれなければ、3度のタイトルホルダーにはなれなかっただろう。彼は魔法のようなモチベーターで、ビラフロアとの再戦とは違って、とてもいい気分で試合に臨むことができた。この勝利は、本当にファンへのプレゼントだった。いつものように祝杯をあげたが、正直なところ、興奮というよりほっとした。約束は守らなければならなかった。」

柴田は2度目の130ポンド級王者として、3度の防衛に成功した。2度目の防衛戦となったラミロ・ボラノス戦(KO15)の前には、佐藤栄作元首相の立会いのもと、全国放送で結婚するほどの有名人であった。

1975年7月、柴田は当時まだ無名だったアルフレド・エスカレラに王座を奪われた。

柴田

「風邪が治りきっていなかったこともあり、ベストの状態を見せることができなかった。エスカレラの大振りのパンチがまったく見えず、反応できなかったのです。コンディションの悪さだけでなく、年齢的なものもあったのでしょう。」

柴田は終わりが近いことを知りながらも、47勝6敗3分(25ノックアウト)の戦績を残して引退するまで、あと3回試合をした。

その後、柴田は解説者やトレーナーとして活躍し、プロゴルフのライセンスを取得した後は、ゴルフTVにレギュラー出演していた。また、テレビコマーシャルも数多く手がけた。

現在76歳の柴田は結婚しており、3人の子供と4人の孫がいる。自宅は山梨県の山中湖にあるが、ほとんどの時間を仕事のある東京で過ごしている。

目次

ベスト・ジャブ エルネスト・マルセル

ジャブの使い方を最もよく理解していた。僕の目が腫れていたせいもあるかもしれないが、彼は実に速く、卑劣なジャブを繰り出す。ビクター・フェデリコ・エチェガライもいいジャブ使いだったが、パワーには欠けていた。

ベスト・ディフェンス ビセンテ・サルディバル

ビセンテ・サルディバルとベン・ビラフロアの間で難しい決断だ。どちらかを選ぶとしたら、サルディバルだろう。2人ともカウンターの能力が高く、その優れたディフェンスに支えられていた。

ハンドスピ-ド サルディバル

サルディバルが真っ先に頭に浮かび、次いでベン・ビラフロアが続く。この2人のファイターは、僕の対戦相手の中でも断トツのトップ2でした。2人ともハンドスピードがすごかった。

フットワーク エルネスト・マルセル

ビクター・フェデリコ・エチェガライのどちらかを選ぶのは非常に難しい。どちらかといえば、素早く忙しい動きを見せたマルセルに軍配が上がるだろう。マルセルはバスケットボールをやっていたこともあってか、かなり足が速かった。僕は目をつぶって困ってしまい、多くのシュートを外してしまった。一方、彼は僕にうまくヒットしてサークリングし、外側にとどまってあまり交わらなかった。

スマート ラミロ・ボラノス

2ラウンドでノックダウンされた後、その後の2ラウンドは足元を固めて、5ラウンドと6ラウンドはさらに良いパフォーマンスで反撃に出た。第2候補はリカルド・アレドンドだ。彼はぎこちないタイミングで僕を混乱させた。

屈強 ボラノス

彼は僕との戦いを目撃したすべての人に、その耐久性を証明しました。他の候補としては、ビセンテ・サルディバルやアルフレド・エスカレラが思い浮かぶが、そう、ボラノスが最も強い肉体を持っていたことは間違いない。

ビッグパンチャー ベン・ビラフロア

これまで対戦した中で最も危険なパンチャーは、サルディバルの左ストレートとビラフロアの右フックだった。サルディバルは最も鋭いパンチを放ち、ビラフロアは最も重いパンチを放った。フェザー級とジュニアライト級ではパンチの威力がまったく違っていた。というわけで、結論はベン・ビラフロアです。ラミロ・ボラノスもハードヒッターとして特筆すべき存在だった。

ベスト・チン ボラノス

2ラウンドにダメージのある連打で彼を気絶させそうになりました。しかし、15ラウンドにレフェリーが試合を放棄するまで、僕は文字通り彼を激しく殴り続けなければなりませんでした。彼の耐久性のあるアゴのせいで、僕の手はひどく腫れ上がった。

べストスキル リカルド・アレドンド

多くの素晴らしい対戦相手の中で、リカルド・アレドンドは自分のボクシング技術を最も生かしたファイターだった。彼は自分の距離とリズムで戦う能力を持っていた。彼はそれを実現するために、生まれつきのしなやかな体をどう活用するかを知っていた。他にもつかみどころのない本能的なスタイルを披露したアルフレド・エスカレラ、素早い出入りのボディワークを見せたエルネスト・マルセル、総合的に高い能力を証明したラミロ・ボラノスなど。そして、言うまでもなく、ビセンテ・サルディバルには、すべての称賛を贈りたい。

総合 サルディバル

ビセンテ・サルディバルこそ、僕のベスト・オブ・ザ・イヤーです。

柴田については情報がないので残しておこうと以前にも書いた。

ボクシングの申し子のような天性のバネやパワーを感じる、素材としてはいつの時代でも通用するだろうというのを古い映像でも感じることが出来る。

ビセンテ・サルディバル戦の勝利は今で例えれば、武居や天心がエマニュエル・ナバレッテに勝つ、いいや、それ以上の衝撃だ。

サルディバルの評価がレジェンドだ。日本のミドル級がカネロに勝つようなインパクトか。

偉大な勝利としては

原田がジョフレを破ったのと同格、しかも敵地だ。

サルディバルはたしか、柴田と階級をあげたジョフレに敗れただけで引退した。

以前書いた「あしたのグラスジョー」というタイトルはなかなか秀逸だと自画自賛するが

強いのに無名に倒されたり、あまりに脆くKO負けしたりが多かったのは

アマチュア経験がなかったせいもあるのだろう。

様々なタイプのトップボクサーに対峙するには、経験値が足りなかった。

打たれ方、凌ぎ方、コンディション調整

そういったものはやはりキャリアを積まないと熟成されない。

サルディバル戦で

「米倉さんから100ドル借りて自分が15ラウンドの判定で勝つことに賭けた」

とあるが、結果は12回で相手の棄権。

お金は手に入ったのだろうか?

いつみても、日本が生んだ、至高の素材だとおもいます。